Rheinpfalz Ludwigshafener Hospitz bietet "Letzte Hilfe" an

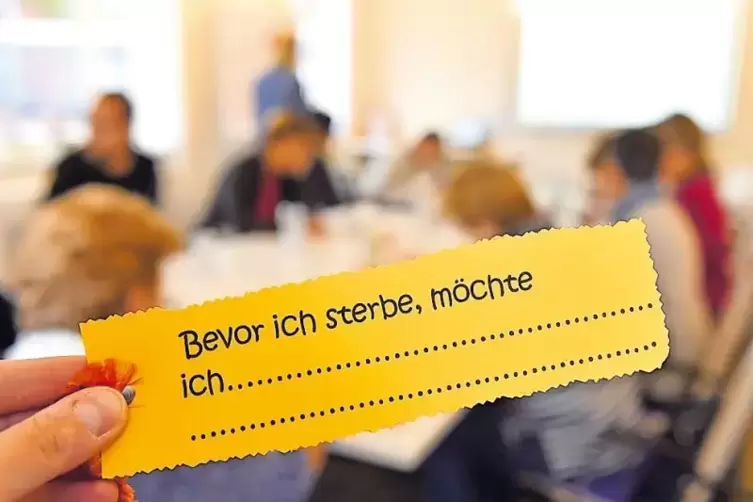

Erste Hilfe kennt fast jeder. Dass man sie anwenden muss, ist jedoch selten. Todsicher hingegen kommt die Konfrontation mit dem Sterben, dem eigenen und dem anderer. Wie man damit umgeht, wissen die wenigsten. Die „Letzte Hilfe“ will das ändern.

Am Anfang von allem steht ein Abschied. Von Erwartungen, die man hegte. Von Vorstellungen, die man pflegte. Und von Ansichten, die einen die Lebenserfahrung lehrte. Denn das Sterben ist anders. Wer Menschen begleitet, die dahinschwinden, muss lernen: Die Welt von Todkranken hat ihre eigene Zeit, in ihr verlieren viele Dinge ihre Bedeutung, die früher so wichtig waren. Das Essen etwa. Das Trinken. Erst das weitere, dann das nähere soziale Umfeld. Liebgewonnene Gewohnheiten verblassen. Mit der menschlichen Existenz verhält es sich offenbar wie mit dem Körper: Wenn es auf das Ende zugeht, konzentriert sich die Energie auf das Zentrum, auf Hirn, Herz, Lunge. Mithin auf das Wesentliche. Der Rest erkaltet.

Betreten, unsicher und hilflos

„Sterbende betreten einen Raum, von dem wir keine Ahnung haben.“ Miriam Ohl macht eine Pause und lässt den Satz in den Köpfen der 26 Kursteilnehmer nachhallen, sich vervollständigen, was unausgesprochen bleibt in diesem Moment im Ludwigshafener Hospiz Elias: dass nämlich Menschen, die Sterbende begleiten, ebenfalls einen solchen Raum betreten, unsicher und hilflos angesichts dessen, was unausweichlich auf jeden zukommt – der Tod. Ihnen möchte Miriam Ohl, 43 Jahre alt, Krankenschwester, Sozialarbeiterin, seit 14 Jahren im Hospizdienst, die Angst nehmen. So weit das geht. „Letzte Hilfe“ nennt sich das Konzept, das Handreichung sein will, besser mit dem eigenen Ableben und dem von Menschen, die einem nahestehen, klarzukommen. Entwickelt hat es der Notfallmediziner und Palliativarzt Georg Bollig bereits im Jahr 2008, gemeinsam mit Kollegen hat er ein knapp vierstündiges Kursprogramm zusammengestellt, das mittlerweile bundesweit angeboten wird. Angelehnt an den Erste-Hilfe-Kurs hat es zum Ziel, das Wissen über Sterben, Tod und Trauer in der Bevölkerung bekannter zu machen. Denn obwohl sich derzeit einiges ändere, das Thema werde immer noch nur gerne totgeschwiegen, meint Miriam Ohl. Viele Menschen haben den Wunsch, daheim zu sterben, was früher, in Zeiten der Großfamilie, zum Alltag gehörte. Dann aber wurde das Sterben in Heime ausgelagert. Und der Mensch von heute muss den Umgang mit dem Tod neu lernen. „Die meisten Menschen wollen zu Hause sterben. Oder zumindest an einem Ort, der wie ein Zuhause ist“, sagt Kursleiterin Ohl. Die Realität aber sieht anders aus. Unter anderem deswegen, weil es niemanden gibt, der sich zutraut, das letzte Stück des Weges mit einem Sterbenden zu gehen. Was kommt da auf mich zu? Wer unterstützt mich dabei? Was kann ich gegen die Schmerzen tun? Wie soll ich mich verhalten? Darf ich zeigen, dass ich traurig bin? „Unbedingt“, betont Miriam Ohl. „Ich jedenfalls wäre enttäuscht, wenn an meinem Totenbett keiner traurig ist.“ Klare Ansage als Ausfluss jahrelanger Hospizarbeit.

Es geht um Trauerarbeit

Doch nicht auf alle Fragen gibt es Antworten, auch wenn der „Letzte-Hilfe-Kurs“ bestrebt ist, das Dunkelfeld Tod weit auszuleuchten. Es geht um den körperlichen Prozess des Sterbens, um Behandlungsmethoden und Medikamente, um Rechtliches wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, um unterstützende Infrastruktur vom ambulanten Hospizdienst über die Palliativstation eines Krankenhauses bis hin zur Aufnahme in ein stationäres Hospiz. Es geht um Trauerarbeit und darum, wie sich Sterbende und deren Angehörige mitunter verhalten. Es geht um diese bleierne Müdigkeit, die Todkranke meist fühlen. Darum, dass Sterbende auch mal allein und nicht umlagert sein wollen, dass sie aber auch Ansprache brauchen, weil man ihnen so signalisiert, dass sie noch immer Teil einer Gemeinschaft sind. Dass manche Berührungen brauchen, ein Umfassen. Und dass andere wiederum nur bei sich sein wollen. Es geht darum, wie wohltuend ein eingefrorenes Stückchen Obst zum Lutschen sein kann und wie segensreich eine kleine Menge Brausepulver, die Kindheitserinnerungen aufsteigen lässt und zugleich eventuelle Verkrustungen im Mundraum löst. Es geht um Kleinigkeiten, die viel bewirken können, darum, „Leid zu lindern und Lebensqualität zu erhalten“, so der Wahlspruch der „Letzten Hilfe“. Es geht darum, gewappnet zu sein.

Wovor Sterbende sich fürchten

Und doch ist die Gemengelage immerzu eine andere, sind Sterben, Tod und Trauer eben höchst individuell und wenig vorhersehbar. Auch darauf muss man sich einlassen können, gleich, ob es den Partner betrifft, die Eltern, die Urgroßeltern, enge Freunde oder gar die eigenen Kinder. Wovor Sterbende am meisten Angst haben? „Nach meiner Erfahrung nicht vor den Schmerzen und nicht vor dem, was danach kommen mag“, sagt Miriam Ohl: „Es ist die Sorge um die, die dableiben.“ www.letztehilfe.info