Kaiserslautern Und am Ende muss Bloch weinen

Wenn die Oper Stuttgart zu den besten deutschen Häusern zählt, so hat Jossi Wieler daran einen großen Anteil. Zusammen mit seinem Regiepartner Sergio Morabito hat er immer wieder herausragende Inszenierungen gezeigt. Mittlerweile ist Wieler auch Intendant, doch Regie führt er noch immer. Jüngstes Beispiel: Beethovens „Fidelio“. Ein Versuch, Wielers Erfolgsgeheimnis zu erklären.

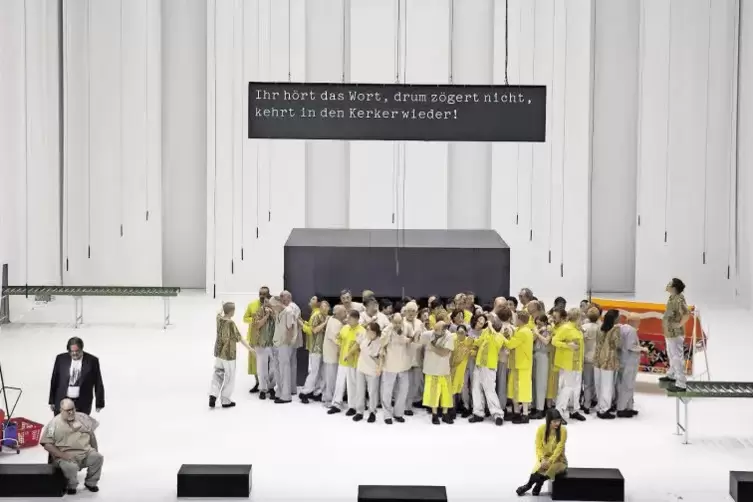

In Stuttgart ticken die Opernuhren etwas anders. Klasse geht ganz klar vor Masse. Die aktuelle Saison, die am Sonntag mit Beethovens „Fidelio“ eröffnet wurde, bietet lediglich sechs Premieren – diese aber sind in einer Art und Weise mit immensem Aufwand und künstlerischer Perfektion gearbeitet, wie man dies andernorts eher selten antrifft. Das war schon unter Jossi Wielers Intendanten-Vorgängern so, doch seit der selbst inszenierende Opernchef in Stuttgart auch Hausherr ist, hat sich dies nochmals intensiviert. Man muss nicht alles gut finden, was die Stuttgarter Opernregie anzubieten hat, Qualität jedoch bekommt man immer geboten. Das gilt zumal für den aktuellen „Fidelio“. Jede Geste, jede Bewegung auch des Chores sitzt. Für solche Inszenierungen wurde das Wort Personenführung erfunden. Aber das ist für Wieler/Morabito quasi Standard. Was ihre Arbeiten auszeichnet, egal ob sie sich Wagners „Siegfried“, Bellinis „Norma“ oder eben Beethovens „Fidelio“ widmen, ist der originäre Regieansatz und die quasi postmoderne Bühnenästhetik. Denn während in manchen Theatern das ebenso viel geschmähte wie eigentlich falsch betitelte „Regietheater“ der 1990er und 2000er Jahre, das für die Amerikaner unter dem Oberbegriff „German Trash“ läuft, fröhliche Urständ feiert, darf bei Wieler der Stein ein Stein und die Wasserflasche eine Wasserflasche und eben kein Phallussymbol sein. Er, der ja vom Schauspiel kommt, nimmt das Libretto ebenso ernst wie die Regieanweisungen des Komponisten. Auch bei „Fidelio“. Denn während alle Welt darüber lamentiert, dass Beethoven als Opernkomponist gescheitert sei, weil das „Fidelio“-Libretto so schlecht sei, während man überall die Dialoge zusammenstreicht oder sie sogar ganz weglässt, inszeniert Wieler nahezu jeden einzelnen Satz des Textes. Es ist der längste „Fidelio“, den man je gesehen hat. Und der ungewöhnlichste, vielleicht aber eben auch der authentischste. Über einer eher kargen Bühne des kurz vor der Premiere verstorbenen Bert Neumann, deren gewaltige Spielfläche von einem Kerker, zwei Fließbändern, über die andauernd Pakete fahren, und einer Hollywoodschaukel gegliedert wird, hängen überall Mikrofone von der Decke. Die Sänger, die ja eben keine ausgebildeten Schauspieler sind, können so ihre Text sprechen, ohne Gefahr zu laufen, in eine pathetische Rhetorik zu verfallen. Inmitten der Bühne hämmert uns eine Übertitelungsanlage zudem den Text Buchstabe für Buchstabe wie eine Schreibmaschine ins Bewusstsein. Beethovens bisweilen überschwänglich emphatische Musik prallt so auf Szenen größter Tristesse. Über diesen Menschen hat sich das Bewusstsein ihrer Situation, umgeben von Gefängnismauern, wie Mehltau gelegt. Und wenn der Ludwigshafener Philosoph Ernst Bloch in Beethovens Oper alles auf Zukunft eingestellt sieht, weil es eben die Hoffnung ist, – auf Befreiung (Leonore und Florestan), auf Vermählung (Marzelline), auf Reichtum (Rocco) und auf erfüllte Rache (Pizarro) – , welche die Menschen aufrecht erhält, dann hat er den „Fidelio“ quasi von hinten, vom triumphalen Ende her verstanden. Der Weg bis zu diesem Jubelorkan, indem die Guten siegen und die Bösen untergehen, ist ein sehr beschwerlicher, und noch nie hat man das so gut nachvollziehen können wie in dieser Stuttgarter Inszenierung. Die kann sich auf ein Sängerensemble mit Rebecca von Lipinski (Leonore) und Michael König (Florestan) an der Spitze verlassen, das der Partitur eben auch stimmlich, nicht nur darstellerisch gewachsen ist. Dabei hilft ihnen ein phasenweise grandios spielendes Staatsorchester Stuttgart unter der Leitung von Sylvain Cambreling. Der sorgt für einen fast schon archaischen, jedenfalls energiegeladenen, bisweilen aufgeraut-kantigen, ja revolutionären Beethoven-Klang. Immer mehr greift die Musik in der Inszenierung um sich und drängt die Sprache (und das geschriebene Wort: in der Schlussszene landen die Gefangenenakten in einem Aktenvernichter) an den Rand. Wenn es dann im C-Dur-Jubel-Finale kein Halten mehr gibt und die Oper gleichsam unter der Emphase-Überhitzung zusammenzubrechen droht, dann wird die Übertitelungsanlage zur Supernova. Kein Text mehr. Nur noch grelles Licht. Und Beethovens Musik. Bloch, so erzählt man sich, musste dann immer weinen.